Y habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin (Jn 13, 1). Fue, comenta Fray Luis de Granada, como si el amor de Cristo hubiera estado, hasta entonces, detenido y represado y sólo hoy le abrieran las compuertas y le dieran licencia para llegar hasta donde quisiera. Todo era ya posible en esta víspera de morir. En torno a él, doce aldeanos que le miran sin atreverse a creer que están asistiendo a las horas fundamentales en la historia de la humanidad. Quieren estar alegres —¡están celebrando una fiesta!— pero algo estrangula sus corazones. Quieren entender, pero saben muy bien que cuanto está ocurriendo les desborda. La muerte gira sobre sus cabezas. Aquel cordero sacrificado sobre la mesa evoca horas hermosas y terribles. Pero esta noche no sólo rememora cosas pasadas, sino que parece anunciar algo nuevo y asombroso. Dos de los trece reunidos morirán antes de que pasen veinticuatro horas. Y uno de ellos lo sabe. Pero todos huelen que el aire está lleno de espadas. Y las vidas de los otros gnce van a girar también en las próximas horas, en las que pasarán del amor al espanto, del espanto a la huida, de la huida a un nuevo espanto, pero éste vivificador. A la luz del domingo comprenderán todo lo que ahora les desborda y un nuevo fuego les llevará por todos los caminos del mundo. Pero, allá donde vayan, seguirán viendo y viendo la cena de esta noche, que se habrá convertido en uno de los ejes de sus vidas.

Sobre la mesa están aún los restos de la cena pascual que Jesús --probablemente— ha cumplido con todos los ritos establecidos. Al comienzo de la ceremonia, Juan, el más joven de los reunidos, ha formulado la pregunta que en el resto de las familias corresponde a uno de los niños: «¿Qué es lo que están celebrando? ¿Qué significa aquel cordero y aquellas hierbas y esa salsa rojiza?». Jesús ha respondido narrando lo que todos conocen: están recordando aquel día en que el pueblo de Israel —¡su pueblo!— salió de Egipto perseguido por los faraones. La mano de Dios les guiaba con sus prodigios; la sangre de aquel cordero, untando las jambas de sus puertas, les había salvado de la muerte. Aquella fuga precipitada era el gran tránsito (pesach, pascua, en hebreo) de Dios por sus vidas.

Todo está construido en esta cena para evocar aquella huida: el cordero asado al fuego del modo más simple y hacedero; el pan, que había que comer sin levadura, como sin darle tiempo a fermentar. Las hierbas amargas, que evocaban las miserables verduras que los fugitivos arrancaban a un lado y otro del camino para engañar su hambre. La salsa rojiza, en que se moja el pan, como recuerdo de los ladrillos que sus antepasados esclavos se vieron forzados a fabricar para el faraón. Cada detalle está medido para desencadenar los recuerdos de los reunidos y para poner en pie sus almas de judíos y creyentes. En cada bocado salta ante sus ojos un trozo de su historia o de su fe y viene a alimentar sus esperanzas, que hablan de un nuevo Moisés que, en otra pascua más gloriosa, les llevará a otra tierra prometida, aún más hermosa y definitiva que la que conquistó el primero. El vino —única nota gozosa de esta cena-- es el anuncio de esas viñas que esperan a los fugitivos en la tierra de sus sueños.

Jesús sigue con puntualidad los ritos de este ágape misterioso. Hace circular las copas, reparte las hierbas amargas. Pero hay en todos sus gestos un tono nuevo, el de quien los hace por primera o por última vez, el temblor que hay en la primera misa de un nuevo sacerdote y en la última comida de un condenado a muerte.

A los apóstoles, lo que les conmueve es ese sabor a despedida. Les ha dicho abiertamente que no volverá a comer con ellos ese pan hasta que lo compartan en el reino de Dios. Y por la imaginación de los doce pasa la visión —¡tantas veces soñada!— del festín celeste. El cansancio y el miedo les hacen sentirse más viejos y empiezan ya a poner sus únicas esperanzas en ese día glorioso que no será de este mundo. Por eso se emocionan al recitar el salmo de la primera acción de gracias que Jesús entona:

Tiembla, oh tierra, en presencia del Señor, en presencia del Dios de Jacob, que convierte la roca en lago, la dura piedra en manantial... El levanta al desgraciado del polvo, saca del estiércol al pobre, para darle un puesto entre los nobles, entre los nobles de su pueblo.

Así se sienten ellos: pobres misteriosamente embarcados en una aventura gloriosa; mendigos convertidos en portaestandartes de un reino del que apenas nada saben.

¿Y ahora? Concluida la oración, piensan que todo ha terminado. Jesús se levantará y regresarán probablemente a Betania. Pero el Maestro no parece tener prisa. Se diría, incluso, que está abstraído, en otro mundo, recogido, orando. Este gesto suyo congela todas las conversaciones. Llevan ya tres años con él y saben que eso es siempre prólogo de algo grande. Esos mismos ojos tenía cuando multiplicó los panes (Mc 6, 41); cuando resucitó a Lázaro (Jn 11, 41). Se diría que en esos momentos sale de su figura un resplandor. Sus palabras tomanun calor especial, el del espíritu y la vida que pone en juego (Jn 6, 63). Su mirada se eleva al cielo; su rostro se ilumina; sus gestos adquieren una nobleza especial; parece que hasta sus manos son más bellas; es como si estuviera más vivo, como si multiplicase su existencia. Años más tarde recordarán temblando su modo de actuar en esos momentos, su inconfundible manera de partir el pan, que les haría reconocerlo entre miles de gestos. Las gentes decían que nadie había hablado como él; los apóstoles sabían que ni siquiera precisaba de las palabras para ser distinto de todos los demás. Por eso ahora callan, tiemblan, esperan.

Bajo el signo de la sencillez

Y lo que ven es lo contrario a un gesto teatral, a un espectáculo, a una orquestación solemne. Ven que toma de la mesa uno de los panes, uno cualquiera, gemelo a los que antes han comido. Le ven que lo bendice como tantas veces ha hecho, como hizo al comienzo de esta cena. Lo parte en dos trozos, que da a quienes se sientan a su derecha y a su izquierda. Al hacerlo, dice unas palabras, a la vez, sencillas y misteriosas. Les invita a comer todos de él. Ellos reciben ese pan que ya no esperaban, pues la cena ha terminado. Pero obedecen a lo que el Maestro ordena. Parte cada uno de ellos un trozo, se lo lleva a la boca, tratando de buscarle un sabor especial. Pero el gusto es el tantas veces conocido. Ahora le ven tomar la misma copa que ha usado durante la cena. La llena del mismo vino que han usado; la levanta dando gracias a Dios; se la pasa a su vecino de la derecha, repitiendo palabras parecidas a las que dijo cuando repartió el pan. Hay un silencio largo mientras la copa pasa de mano en mano. De nuevo quieren todos buscar un sabor especial en este vino, que como algo tan significativo se les entrega. Pero es el mismo que gustaron antes. Esperan que Jesús explique, que añada una de las largas exhortaciones que tanto le gustan. Pero calla. No hay en su boca exclamaciones, no las hay tampoco en las de los once que beben. No se producen éxtasis ni resplandores, no hay brillo de milagros. No hay incienso ni trompetas; no hay una tormenta exterior que acompañe a los gestos, ni cantos de ángeles que los sostengan. Sólo una tercera frase misteriosa —y también tan sencilla en la que se les ordena que repitan estos gestos en memoria suya. Pero no brilla el Dios del Sinaí, ni hay anuncios de pestes y castigos para quienes no crean. El único dramatismo es el de la sencillez. Nada hay en la escena que recuerde la magia, no hay conjuros, ni invocaciones a los espíritus. No hay tampoco largas ceremonias. Todo ha durado dos, tres minutos. No se ha pronunciado una sola palabra rimbombante. Se ha hablado de pan y de vino, de carne y de sangre, de entrega y de pecado. Son palabras que huelen a vida y a muerte, pero que se han dicho sin énfasis alguno, a miles de kilómetros del melodrama.

Mas los apóstoles saben que algo decisivo ha ocurrido. Lo «saben», no lo entienden. Aquellas frases no comprenden por qué les han sonado como palabras creadoras, gemelas de aquellas, tantas veces leídas, con las que Yahvé hizo la luz, el mar y las estrellas. Pero aún tardarán mucho en entender qué «creación» es la que han presenciado.

Veinticinco años más tarde

Han pasado sólo veinticinco años cuando Pablo escribe su primera carta a la comunidad cristiana de Corinto. En ella les habla de la eucaristía como de algo muy conocido para cualquier seguidor de Jesús, como de un rito estable y habitual en el que los fieles comían verdaderamente el cuerpo de Jesús y bebían realmente su sangre. Y como un rito vinculado directamente con lo que Jesús hizo en esta cena del jueves y con cuanto ocurriría en la cruz unas horas después. Sabemos que los cristianos de aquellos primeros años creían esto sin ningún género de dudas y que todas las primeras comunidades practicaban este rito como algo vertebral y fundamental en su fe.

Sabemos también que Pablo, al predicar esto, anunciaba algo en lo que coincidían todos los apóstoles, algo que los fieles consideraban indiscutible y clarísimo desde siempre. Aquellos cristianos pecaban, seguían siendo egoístas y mediocres. Pero no dudaban de que aquello que comían y bebían era realmente la carne y sangre de su Maestro y su Dios. ¿Inventaban? ¿Soñaban? ¿Era un consuelo inventado para sentirle de algún modo aún presente entre ellos? ¿O era, por el contrario, la realización de algo verdaderamente querido por Jesús?

Veinte siglos después, los cristianos seguimos, en todos los rincones del mundo, repitiendo aquellas mismas palabras y gestos, con la certeza de cumplir un mandato del Señor, con la seguridad de que esas palabras, pronunciadas por los sacerdotes, siguen teniendo el mismo efecto que aquella. noche produjeron las palabras de Jesús. Veinte siglos después, seguimos sin entender este misterio. Discuten los teólogos sobre los cómos y los porqués, pero los cristianos siguen tendiendo la mano o la lengua y sabiendo que ese pan y ese vino que comen y beben son mucho más que un pan y un vino cotidianos; entendiendo que reciben más que un símbolo, mucho más que un recuerdo; viviendo, sin entender, una verdadera presencia del Señor entre ellos.

Pero ¿qué fue lo que verdaderamente hizo, lo que realmente quiso Jesús en aquella noche? ¿Qué sentido, qué valor tuvieron sus palabras y sus gestos? ¿Hasta dónde llegó la emoción del momento y hasta dónde la realidad perenne e interminable?

Tendremos que detenernos aquí, para examinar minuciosamente qué es lo que verdaderamente hizo y dijo Jesús; qué es lo que, en realidad, quiso hacer.

El anuncio

Pero, antes, tendremos aún que retroceder para señalar que la enorme «novedad» del momento no lo era tanto para los apóstoles, porque muchos meses antes Jesús les había anunciado lo que ahora hacía.

Y aquí tendremos que evocar, aunque sea someramente, el llamado «discurso del pan vivo» que cubre buena parte del capítulo 6 del evangelio de san Juan.

Ocurre inmediatamente después de la multiplicación de los panes. La multitud, sacudida por el entusiasmo del milagro que ha tocado con sus manos, persigue y busca a Jesús. Muchos han visto en ese pan misterioso un recuerdo de aquel maná que era uno de los signos que traería el Mesías. ¿Lo era Jesús? Discute la masa con los fariseos y son éstos quienes increpan a Cristo preguntándole qué pruebas aporta para que crean en él, tal como exige. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Y ese sí que era, según está escrito, pan venido del cielo (Jn 6, 30-31).

Jesús pasará entonces al contraataque: En verdad, en verdad os digo que no fue Moisés quien os dio el verdadero pan del cielo. Estáis confundiendo el anuncio con la realidad. El pan venido del cielo os lo da ahora mi Padre. Porque el pan del cielo no es una cosa material, es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo (6, 32-33).

Esta respuesta desconcierta tanto a los fariseos como a la multitud y a los propios apóstoles: ¿El pan, una persona? ¿Y un pan que es más que alimento, un pan que es vida y vida de todo el mundo?

Jesús, que conoce sus desconfianzas, no retira su apuesta, no desvía el tema. Entra, decididamente, en él y, tranquilo, pero con energía, les dice: Yo soy ese pan del que os hablo, Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Las frases eran tan tajantes, que en muchos rostros se dibujó la sorpresa y, en algunos, el rechazo.

En torno a Jesús se ha creado un silencio dramático. ¿Pues no está presentándose como alguien venido del cielo? ¿Acaso no saben bien ellos que éste es Jesús, el hijo de José, cuyo padre y cuya madre conocemos todos perfectamente (6, 41)?

Quien haya leído los evangelios sabe bien que Jesús era de los que no se amilanan ante los ataques de los enemigos. Al contrario, es ante sus adversarios cuando baja, como el halcón, en picado, a lo más hondo de los problemas.

Por eso, si al principio de este su sermón ha usado la palabra «pan» en un sentido metafórico (comerle era, simplemente, creer en él; alimentarse de ese pan, era recibir su gracia), ahora, de repente, elige un lenguaje del más crudo realismo. Deja las metáforas y comienza a hablar de otro pan y de otro comer.

Yo soy, dice, el pan de vida. Antes hablábais del maná. Era, ciertamente, un gran regalo de Dios. Pero vuestros padres murieron a pesar de haberlo comido. Les alimentaba, pero no les daba la inmortalidad. Yo os hablo de un pan mucho más alto, un pan esencialmente, sustancialmente vital. Un pan que no sólo alimenta por un momento, sino que da vida para siempre. Y no os hablo de la pequeña vida de aquí abajo, os hablo de la vida eterna. El que coma de este pan del que os hablo, recibirá una vida que ninguna muerte destruirá y que, en cambio, destruirá todas las muertes.

¿Volvía a las metáforas? ¿Estaba jugando con las palabras vida-muerte, muerte-vida? No. Y para confirmarlo, llega ahora al mayor de los realismos: El pan que yo os daré es mi carne, vida del mundo.

La cruda frase de Jesús fue entendida crudamente por los que le escuchaban. Se daban cuenta de que ahora no usaba metáforas. Hablaba verdaderamente de comer su carne y beber su sangre. Por eso se escadalizaron: lo que decía era absurdo.

Ellos entendían estas palabras de Jesús seguramente mejor que nosotros. Los judíos de la época sabían bien lo que era un sacrificio, lo que era comer en los banquetes sagrados la carne inmolada. ¿Y Jesús decía que una comida así sería su carne? La idea les resultaba extraña, repugnante. ¿Se atrevía a decir que él sería descuartizado como los bueyes y corderos sacrificados? ¿que su carne sería repartida y comida y que de ese sacrificio de su cuerpo saldría la salvación del mundo? No sabían qué admirar más: si su audacia, su ambición o su locura. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne, se decían? (6, 52).

Jesús percibió perfectamente cómo el escándalo sacudía a su auditorio. Si hubiera hablado en metáforas, le hubiese resultado fácil aclararlo. «Bueno, entendedme bien, habría dicho, estoy hablando en metáforas. Cuando digo que debéis comerme quiero decir que debéis creer en mí». Pero no lo hace. Al contrario: lejos de puntualizar o desdecirse, insiste en su lenguaje realista, como si quisiera expresamente cerrar el paso a toda interpretación simbólica:

En verdad, en verdad os digo, que, si no coméis la carne y bebéis la sangre del Hijo del hombre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él.

No es una frase dicha al desgaire. Repite. Repite. Y las repeticiones son tantas y tan plásticas que no dejan lugar a dudas en lo que está diciendo. Incluso las palabras griegas del texto original son más realistas que las de la traducción: ese «comer y beber» habría, literalmente, que traducirlo por «masticar y deglutir».

Su lenguaje era tan claro que, quienes le oían, no podían no entenderle. Le comprendían muy bien. Buscaban en su mente todos los recuerdos de cuantos sacrificios menciona la Escritura. Recordaban los holocaustos de toros y bueyes ofrecidos a Dios. Evocaban que Abrahán estuvo dispuesto a sacrificar su hijo a Dios. ¡Pero jamás hubiera soñado comerlo! Por eso no encontraron otra respuesta que el escándalo:

¡Duras son estas palabras! ¡No pueden ni siquiera oírse! Y muchos se alejaron, sin más, de él. Y no sólo entre los fariseos, sino también entre los que hasta entonces habían sido sus discípulos. Muchos, dice el evangelio sin rodeos.Pero ni ante este escándalo rebajó Jesús sus palabras. Se extrañó, incluso, de que se escandalizasen y proclamó claramente que quien quisiera ser discípulo suyo debería estar preparado para estos asombros.

Del anuncio a la realidad

Este es el asombro que, ahora, meses más tarde, sienten los apóstoles, cuando este jueves santo, comienza a ser realidad aquello que en el lejano discurso anunciara. ¿Lo recordaron esa noche los apóstoles? ¿Pensaron que este pan que ahora les daba a comer era aquel que, tras la multiplicación de los panes, les había prometido? ¿O sólo más tarde, tras la resurrección, conectaron anuncio y realidad y entendieron ésta a la luz de las viejas palabras?

Nunca lo sabremos. Estos doce, que aquel día lejano, sintieron como los demás el escándalo de lo que no entendían y que siguieron con Jesús sólo porque creían en él, aun valorando como absurdo aquel anuncio, también ahora tuvieron que sacar fuerzas de su fe, para aceptar lo que ya no eran palabras, sino realidad.

Una realidad vertiginosa que nos toca ahora iluminar. ¿Qué fue lo que realmente hizo y quiso hacer Jesús con aquel repartir el pan y el vino?

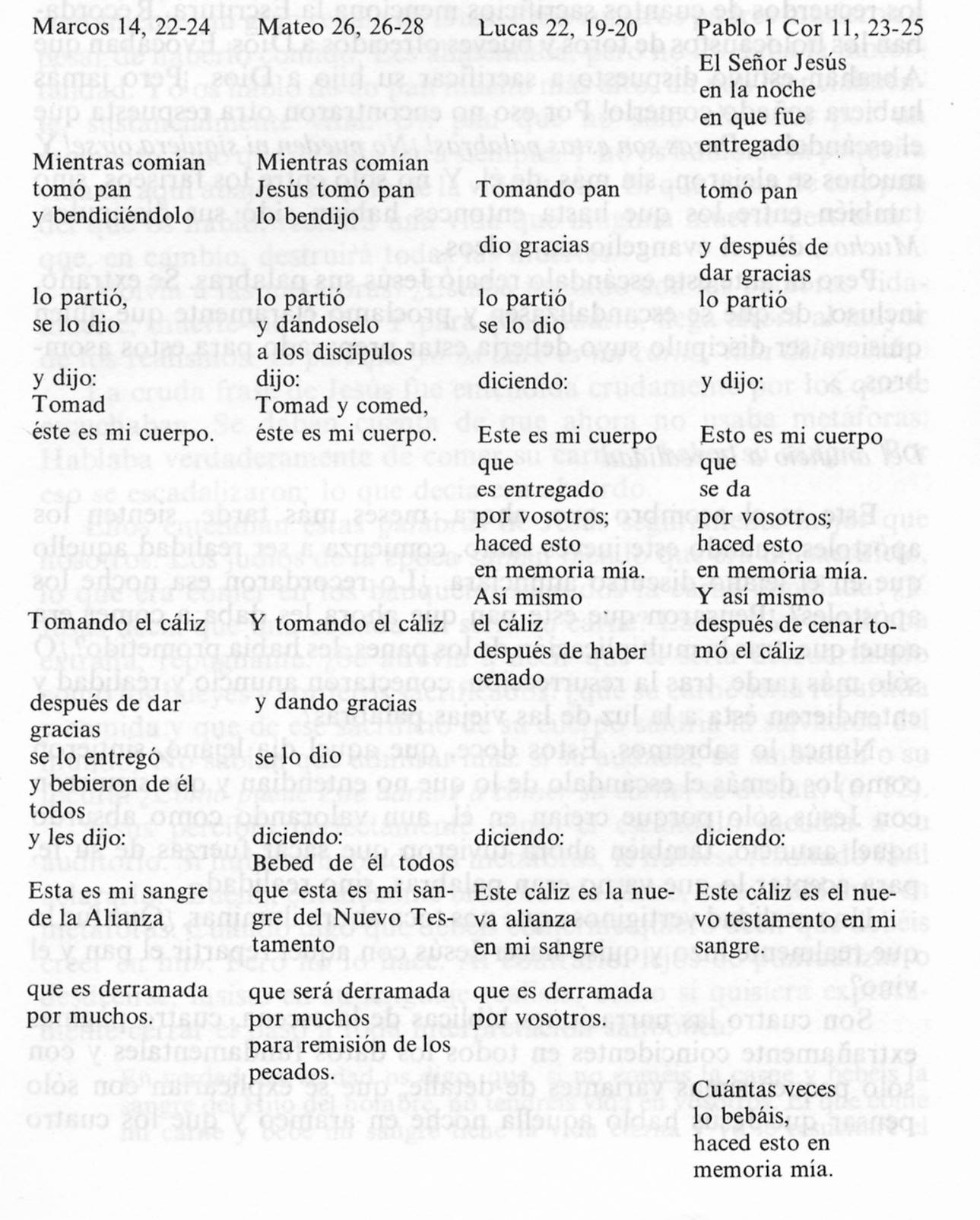

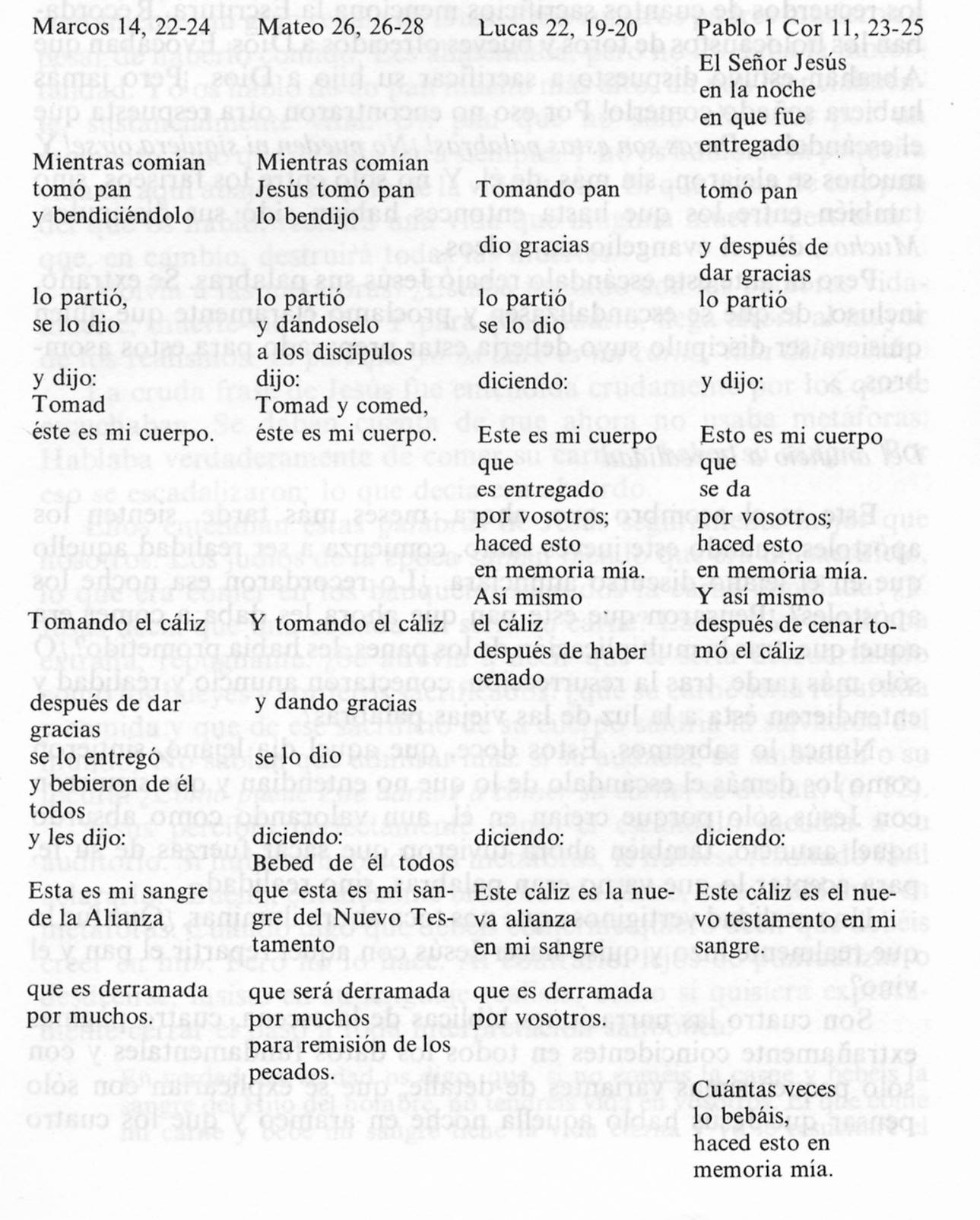

Son cuatro las narraciones bíblicas de la escena, cuatro páginas extrañamente coincidentes en todos los datos fundamentales y con sólo pequeñísimas variantes de detalle, que se explicarían con sólo pensar que Jesús habló aquella noche en arameo y que los cuatro

textos bíblicos que hoy leemos nosotros son traducciones, con las normales diferencias que surgen entre diversos traductores. Los parecidos son aún mayores entre Marcos y Mateo, que parten probablemente de un texto común arameo anterior. La narración de Pablo concuerda con la de su discípulo Lucas, casi hasta en los menores detalles. Podemos, pues, reunir en dos grupos nuestros documentos: Marcos y Mateo, por un lado y Pablo y Lucas por otro.Y no será inútil que para mayor claridad recojamos aquí, palabra por palabra, cómo nos es trasmitida la escena por estas cuatro fuentes:

La primera comprobación es que no sabemos con absoluta exactitud cuáles fueron las palabras literales usadas por Jesús. Los apóstoles no se angustiaron por conservarlas idénticas, como si se tratara de unas fórmulas mágicas que no «funcionasen» si se cambiara una sola sílaba. Esa misma conducta siguieron los cristianos en las primeras liturgias: en ellas, en lugar de elegir una u otra de las fórmulas bíblicas, las mezclan y combinan, sin quitarles nada, pero añadiendo algo con frecuencia. Así leemos frases como «La víspera del día en que iba a sufrir»... «Tomando el pan en sus santas y venerables manos»... «El cuerpo quebrantado, triturado»... La sangre derramada por vosotros y por muchos»... Son añadidos, explicaciones, que nos demuestran la cálida emoción de los primeros cristianos. Y el respeto para no tocar nada de lo fundamental. En rigor, se trata siempre de variantes de aquel lacónico resumen que Justino escribió en el siglo II: Haced esto en memoria mía. Este es mi cuerpo. Esta es mi sangre.

Los gestos

Estos textos nos conducen a la realidad de lo que verdaderamente hizo Jesús en aquella noche sagrada.

La primera comprobación es que, en todos los casos, los gestos están separados de las palabras. Dato casi absolutamente novedoso en un mundo literario que raramente describía gestos. Aquí se diría que casi preceden a las palabras, más que limitarse a acompañarlas. Son gestos que subrayan lo que después se va a decir. Gestos típicamente rituales, casi tan sagrados como las palabras que vienen tras ellos. Gestos, que, además son trascritos casi idénticos por todas las fuentes: signo de cómo llamaron la atención a los narradores, que tuvieron la impresión de asistir a un verdadero rito, no a una simple conversación.

Son, además, gestos absolutamente únicos: tienen, a la vez, algo de rito y algo de familiar. No son puramente formales, hieráticos, fríos como es todo lo prescrito. Tampoco son de pura cortesía humana, de simple ambiente familiar. La mezcla de lo amistoso y lo religioso es perfecta. Son gestos dirigidos, a la vez, a Dios y a los amigos. A un Dios próximo, no lejano ni aterrador. Son también gestos familiares: nada es más propio de un padre que repartir el pan y nada más normal en un grupo de amigos que hacer correr una copa de vino. Pero estos gestos cotidianos aparecen aquí transformados, elevados, multiplicados.

Los judíos eran naturalmente ceremoniosos, tendían a convertir todo en liturgia. Pero, frecuentemente, sus gestos terminaban envarándose, sobre todo en los grupos fariseos o sacerdotales. Se inclinaban a lo retórico, a un multiplicar las bendiciones y las humillaciones de cabeza. En Jesús, todo es natural, sin pizca de afectación. Ni el aire religioso de sus gestos le aleja del clima familiar, ni ese clima cotidiano rebaja la religiosidad de sus gestos. Está naciendo una nueva y distinta liturgia.

Un nuevo dato significativo es el tono de novedad e improvisación que tiene la escena. En el rito pascual no existía ninguna razón para que, después de haber cenado, Jesús se pusiera a partir y repartir de nuevo el pan o hiciera correr una nueva copa y, mucho menos aún para insistir en que todos comieran y bebieran de aquel pan y aquel vino. La escena nos es narrada como algo que los apóstoles no esperaban en absoluto y que les sorprendió por su novedad. Se trata de algo distinto de lo anterior, de una comida y una bebida diferentes, de un pan y un vino misteriosos.

Es, por otro lado, algo a lo que los narradores atribuyen una importancia excepcional: apenas han dado detalle alguno de la cena anterior, nada nos han dicho de cómo fue distribuido y comido el cordero (tema vital para una mentalidad judía) y describen, en cambio, con todo detalle estos nuevos gestos y esta nueva comida. Evidentemente ven aquí un hecho de primer orden.pues, en repetir lo sabido, pero subraya vivamente sus efectos espirituales. De hecho, el sermón sobre el pan de vida encierra todo cuanto la eucaristía realiza y su catequesis coincide y confirma plenamente las de Pablo y los sinópticos:

El pan que yo os daré es mi carne, vida del mundo. En verdad, en verdad os digo que, si no coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Este es el pan bajado del cielo, no como el pan que comieron vuestros padres y murieron; el que come este pan vivirá para siempre (Jn 6, 51-58).

El silencio de Juan es, pues, mucho más una confirmación que un problema. No desconoce la realidad de la eucaristía. El que no se detenga a narrar lo que las comunidades cristianas repetían frecuentemente es una prueba de la extensión y del conocimiento de esta celebración eucarística.

Las variantes y un silencio

¿Crean algún problema las variantes en las fórmulas empleadas por los diversos documentos? Prueban simplemente que estas fórmulas han llegado a los narradores por diversos conductos y que se habían extendido por toda la Iglesia con tradiciones litúrgicas independientes. Esta variedad sobre todo si se tiene en cuenta su enorme similitud robustece la autenticidad de las mismas en lugar de debilitarlas: porque prueba que estamos ante una coincidencia de fuentes y no ante un simple calco.

Una duda surge, para algunos, del silencio de Juan. ¿Cómo el cuarto evangelista, que trasmitirá con toda su extensión el discurso posterior a la cena, nada dice de la institución de la eucaristía? Es sabido que éste es el evangelio escrito más tardíamente, unos cuarenta años después que la carta a los corintios de Pablo. Es, reconocen todos los científicos, un evangelio escrito por alguien que conoce muy bien los anteriores y que trata de complementar lo que en ellos ha sido omitido o aparece menos claro, sin insistir en lo ya dicho por los otros.

Es el caso de la institución de la eucaristía. Cuando se escribe el evangelio de Juan, la liturgia eucarística se realiza habitualmente en todas las comunidades cristianas. El evangelista no se entretiene,

Las cuatro realidades

Ninguna otra palabra de Jesús está tan cargada de contenido como estas pocas que pronuncia después de la cena. Tendremos que analizar cuidadosamente estas realidades.

La primera es su presencia real en la eucaristía, una presencia personal y sustancial. Jesús ha conocido en esta noche la máxima intimidad con sus apóstoles, ha gozado de su compañía y ellos han conocido la más honda compañía de Jesús. ¿Y mañana concluirá todo? Ningún enamorado se resigna a una partida. Busca las maneras de que su presencia siga estando de algún modo con aquel a quien ama: le deja fotografiar, cartas, recuerdos. Se quedaría, si pudiera ir y quedarse al mismo tiempo. Jesús es un amante que «puede» hacerlo. Y encuentra esa manera de permanecer verdaderamente entre los suyos. No con símbolos, no con puros recuerdos, sino con una presencia auténtica: en el pan y en el vino.

Lo primero que destaca en sus palabras es el sentido personal y posesivo que aparece en todos los documentos. El pronombre personal y posesivo abre las dos frases: Este es mi cuerpo, ésta es mi sangre, para que no quede duda alguna. Había usado ya este mismo lenguaje al anunciar la eucaristía: en las seis frases que recoge Juan hay nada menos que dieciocho pronombres personales y posesivos. Y así lo entendieron sus oyentes que se escandalizaron, creyendo que les estaba proponiendo una verdadera antropofagia.

Las fórmulas que usa ahora encierran el mismo realismo. El pronombre «éste» (que en la versión griega y latina se convierte en un neutro «esto») designa evidentemente lo que Jesús tiene entre las manos. Y aún adquiere más fuerza en arameo, lengua que no usaba el verbo. La frase sería pues: «Este mi cuerpo». Es evidente que estaba hablando de una identidad entre el pronombre y el predicado.

Las lenguas indoeuropeas, al añadir el verbo, no modifican la locución de Jesús que evidentemente quiso decir: esto es mi cuerpo. Nada hay en la frase que pueda inducir a interpretar: esto significa mi cuerpo, como ha venido repitiéndose entre los protestantes desde Zwinglio. La única interpretación gramatical y lógica de la frase es la que señala la identidad entre las dos partes de la frase: Esto que veis, esto que voy a daros para que lo comáis, es realmente mi cuerpo, a pesar de las apariencias de pan.

Si la frase hubiera podido entenderse como un simple «significa», «simboliza», «representa», quienes oyeron el anuncio de la eucaristía hecho por Jesús no se habrían escandalizado, no habrían pensado que les proponía una locura. Lo hubieran tomado como una parábola más, de las que con tanto gusto le escuchaban. Lo interpretaron al pie de la letra, porque no cabía otra interpretación. Y Jesús no ofreció explicaciones dulcificadoras o simbolistas. Dejó incluso que se marcharan algunos de sus apóstoles escandalizados. Porque había hablado en sentido rigurosamente literal, tal y como lo haría más tarde, en la cena.

Son necesarios muchos retorcimientos para entender la frase de otro modo. En sentido puramente literal la leyó la Iglesia primitiva. Así lo predicaba san Pablo cuando afirmaba tajantemente que quienquiera que coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor (1 Cor 11, 27). Así lo entendieron los Padres del siglo II y en particular el autor de la Didaché, san Ignacio de Antioquía, san Justino, san Ireneo o Tertuliano.

Las interpretaciones simbólicas eran las más fáciles, las que menos problemas creaban. La Iglesia primitiva debía hacer un gran esfuerzo de fe para aceptar la interpretación realista; incluso tenía que encontrar en ella grandes dificultades para su difusión. No hubiera aceptado esa interpretación real de no estar muy segura de que en ese sentido había hablado Jesús.

Un nuevo dato clarificaba la cosa: toda la cena pascual rebosaba ese mismo lenguaje realista. Poco antes Jesús había dicho las palabras rituales para distribuir el cordero: Este es el cordero pascual y había pasado los trozos a sus compañeros. Para los oyentes, esta frase nada tenía de metafórico: aquel era, en carne y hueso, el cordero pascual y como tal lo comían. Jesús, al distribuirles el pan y el vino, seguía usando el mismo realismo.

Los apóstoles, por lo demás, estaban bien acostumbrados a distinguir cuándo Jesús hablaba en parábolas. Los evangelistas saben muy bien precisarlo cuando, antes de ellas colocan un «Jesús les expuso la siguiente parábola» o «hizo esta comparación». Aquí todo se hace y se cuenta bruscamente, sin atenuar nada, sin explicar nada, ni antes, ni después: se nos trasmite a secas y con lenguaje realístico algo que se considera plenamente real. Los apóstoles no entendieron entonces «cómo» se realizaba esa presencia. Aún no lo hemos entendido los cristianos. No lo terminaremos de entender nunca. Pero los apóstoles no dudaron que aquello que no entendían era una realidad. Recordaron quizá las bodas de Caná. Lo que habían bebido después de la intervención de Jesús, era para ellos verdadero vino, no símbolo del vino, ni siquiera agua con sabor a vino. Recordaron la multiplicación de los panes. Aquello que habían comido, no era símbolo del pan, ni siquiera simple apariencia de pan. Era pan, se habían saciado con él, habían recogido sus sobras. Recordaron los muertos resucitados. Lázaro, al regresar a la vida, no era el símbolo de Lázaro, era verdaderamente el mismo hombre con quien ellos habían conversado antes y con quien volvían a conversar. No entendían cómo se habían producido ninguna de estas cosas. Pero todas ellas les resultaban tan verdaderas como sus propias existencias. Y sabían que en Jesús había un poder que hacía posible lo «imposible», y verdadero lo insoñado.

La mesa es un altar

La segunda realidad que encierran las palabras de Jesús es su valor sacrificial. Todo huele a sangre esta noche. El jueves no puede entenderse sino como víspera del viernes. El cordero muerto sobre lá mesa no es más que la figura del otro cordero que mañana morirá sobre la cruz.

Pero hay algo más

que figuras y símbolos. Jesús, al presentar el pan, añade, en los textos de

Lucas y Pablo, que ese pan se entrega, es dado, por nosotros. Y, al presentar la

sangre, los tres evangelistas y san Pablo hablan de una sangre derramada y

constituida en una nueva alianza entre Dios y los hombres. San Pablo añadirá

tajantemente: Cuantas veces comáis este pan y bebáis este cáliz, anunciáis y

publicáis es decir: conmemoráis, reproducís, actualizáis— la muer

te del Señor hasta que él venga (1 Cor 11, 26).

No se trata, pues, sólo de una comida, sino de una comida que es parte de una muerte salvadora. El cuerpo y la sangre serán separados, como lo están el pan y el vino. Jesús es una víctima y la mesa donde comen se ha convertido en un altar.

Pero en un altar muy distinto de los que los apóstoles conocen. En él se realiza la nueva alianza. Esta palabra golpea a los discípulos. Ellos saben que toda esta cena tiene que ver con esa idea de la «alianza». El cordero pascual les ha hecho recordar las páginas del Exodo que anunciaban una liberación para ellos y para su pueblo. Moisés había sellado con Dios una alianza que sus antepasados juzgaron definitiva, pero que ellos ahora comienzan a ver como preparatoria y figurativa. Entienden ahora cómo los profetas comenzaron ya a hablar de otra alianza más interior, menos nacionalista, una alianza espiritual en la que, borrados los pecados, el hombre volverá a la amistad definitiva con Dios.

Esa es la que ahora se realiza sobre esta mesa en la que están comiendo. Este nuevo cordero inmolado borrará los pecados del mundo; no se limitará a construir la felicidad terrena de los suyos; irá a la raíz de la corrupción del hombre y borrará el mismo pecado.

Este nuevo sacrificio señala el ocaso de todos los anteriores. Ahora descubren los discípulos que Dios no puede aplacarse con corderos y toros; que es otra sangre más alta la que ha de sellar esa nueva alianza de la que habla Jesús. Esta es la sangre de la alianza que se hace con vosotros, había dicho Moisés (Ex 24, 4-8). Jesús habla ahora de una nueva sangre y una nueva alianza. Se sienten subiendo a un segundo Sinaí. Recuerdan las palabras del salmo y comprenden, por vez primera, que se referían a su Maestro:

No quisiste sacrificios ni oblaciones, pero me has preparado un cuerpo. Los holocaustos y sacrificios por el pecado no los recibiste. Entonces yo dije: He aquí que vengo para hacer —;Dios mío!— tu voluntad (Sal 40).

¿Entienden los apóstoles lo que está pasando? Probablemente no calan toda su hondura. Pero sí saben que Jesús habla en serio y que habla de muerte y de salvación. El lenguaje de Jesús era para ellos algo muy conocido. Sabían bien que no trazaba imágenes ni símbolos. Eran gente realista y Jesús les hablaba como a tales. Porque no tenía ante sí hombres conceptualistas del siglo XIX o el XX, sino a sencillos pescadores acostumbrados a llamar al pan, pan y a la muerte, muerte. Vieron en sus palabras lo que decía y no metáforas. No penetraban el «cómo», pero sí aceptaban el «qué». Y sabían que por muy dificil que todo aquello les pareciera, Jesús lo podía hacer.

El nuevo maná

La tercera gran realidad que encierran las palabras de Jesús es la de que su cuerpo se hace comida, alimento de los que le reciben. Hay en los evangelistas una especie de insistencia en el «comed todos deél», «bebed todos». Esta víctima que hay sobre el nuevo altar no es para ser quemada, sino para ser comida. Es verdaderamente un manjar.

Juan, en el anuncio de la eucaristía, había subrayado también fuertemente esta idea: él sería alimento de la humanidad, su carne sería verdaderamente comida, su sangre verdadera bebida. No sólo se quedaría entre los suyos, sino que se quedaría «en» ellos, formando parte de ellos, como la forma el alimento respecto a quien lo come.

Desde siempre la humanidad había unido la idea del sacrificio a la del alimento. Parte de los corderos y los toros sacrificados eran comidos por los creyentes. Y esto se hacía aún más visible en el sacrificio de los judíos que Jesús acaba de celebrar con los suyos: el cordero es un recuerdo de su alianza con Dios, pero es también fuerza y vida para quienes lo comen.

Comida había sido el maná como regalo de Dios. Jesús al anunciar la eucaristía recordará también el maná, pero subrayará que él va a dar un alimento imperecedero. San Pablo evocará igualmente que los antiguos israelitas comieron un alimento espiritual y bebieron de un agua espiritual. Para los cristianos el agua de la roca será Cristo, el maná será Cristo (1 Cor 10, 2-4, 6, 11).

No se tratará, pues, de un simple alimento material, ni de un alimento simbólicamente espiritual, sino de una verdadera participación de la misma vida. Jesús será pan de vida y el que le coma permanecerá en él y vivirá para siempre (Jn 6, 35-40).

Ordenación sacerdotal

La cuarta gran realidad de esta cena es que no termina en sí misma. Una vez Lucas y dos veces Pablo señalan que Jesús, tras consagrar el pan y el vino, dio a sus discípulos la orden de hacer lo mismo en memoria suya. ¿Qué es lo que han de repetir? ¿La cena pascual? Esta orden no era necesaria. Venía celebrándose hacía siglos y durante siglos seguiría el pueblo judío repitiéndola. ¿La simple reunión de amigos para recordar a Jesús? Ningún sentido tendría dar tal solemnidad a esta orden y menos aún el que la dijera inmediatamente después de sus palabras sobre el pan, para repetirla tras sus palabras sobre el vino.

Es evidente que lo que Jesús manda repetir es lo que esta cena tiene de nuevo, estas palabras sobre el vino y el pan.

Para los apóstoles no debió resultar dificil entender esta orden: si el pueblo de Israel repetía todos los años el banquete de la antigua alianza, era lógico que Jesús quisiera perennizar la nueva que estaba inaugurando.

Mas el problema no era sencillo. Repetir un recuerdo es cosa que los hombres pueden hacer sin mayor esfuerzo. Pero Jesús había realizado ante ellos una realidad, no un simple recuerdo. Ellos no tenían los poderes de Jesús. ¿Comprendieron que, en aquel momento, Jesús estaba ordenándoles de sacerdotes, trasmitiéndoles su poder? Jesús no pudo mandarles hacer algo imposible, sin darles, al mismo tiempo, el poder de hacerlo. Su orden era una ordenación.

Era la coronación de la vocación nacida tres años antes. Les había iniciado en sus doctrinas; les había hecho participar de su misión; les había anunciado que les colocaría al frente de las doce tribus de Israel; les había convertido en pescadores de hombres; había subrayado que no eran ellos quienes le habían elegido a él, sino que era él quien les había elegido; les había recordado que ya no eran sus servidores, sino sus amigos. Ahora era la coronación de todo: les mandaba que hicieran lo mismo que él acababa de hacer y, con ello, les capacitaba para hacerlo.

Con ello, sus apóstoles pasaban a ser sus sucesores, sus prolongadores. Y la cena dejaba de ser algo ocasional y transitorio para convertirse en una institución permanente. Cuando él faltara, seguiría en la Iglesia y, con ello, esta presencia suya en el pan no sería sólo para estos doce, sino para todos los que crean en él por los siglos de los siglos. Con la eucaristía había nacido el sacerdocio, como un complemento imprescindible. Un sacerdocio distinto al que los judíos conocían, como era distinto el sacrificio que deberían realizar, y como era distinta la alianza que en este momento comenzaba.

Así lo entendieron los apóstoles. Quizá porque Jesús después de la resurrección les dio instrucciones más completas, lo cierto es que, inmediatamente después de pentecostés (Hech 2, 42), les vemos ya reuniéndose para realizar los ritos eucarísticos, la «fracción del pan». Pablo mencionará esta práctica en sus epístolas y encontraremos confirmaciones en los escritores primitivos y en los más antiguos documentos iconográficos.

Jeremías había hablado de la permanencia del sacerdocio judío:

Así habla Yahvé: nunca le faltará a David un descendiente para ocupar el trono de la casa de Israel. Nunca les faltarán descendientes a los sacerdotes levitas para presentarse ante mí y hacer subir el holocausto, y hacer humear la oblación, y para celebrar el sacrificio cotidiano (Jer 33, 17-18).

Jesús, al instituir la nueva alianza, da a los suyos esta misma perennidad. Y son esas pocas palabras haced esto en memoria mía lo que hoy realizan, en miles y miles de altares, miles y miles de sacerdotes. Temblando, con sus manos de hombres, que no son santas y venerables como las de su Maestro, alzan y reparten el pan. Tampoco ellos lo entienden. Hay en sus rostros la misma sorpresa que en los de los primeros discípulos. Pero el milagro torna a repetirse, Cristo vuelve a ser alimento para los suyos, y él sigue estando en medio de los que creen en él como en aquella noche de víspera de morir.

Por eso escribe Bernard:

Todo el misterio de Jesús está condensado en la sagrada Cena; renovarla no significa, como ocurría en la renovación de los antiguos sacrificios, completar su insuficiencia o remediar su mediocridad, sino manifestar su inmensidad, testificar su unidad, prestar materia a su aplicación. En la sagrada Cena no se trata de la sombra de los bienes que han de venir, sino de realidades sustanciales ya presentes. Tenemos al pontífice que nos introduce en su mesa, desde ahora siempre preparada; lo tenemos esencialmente presente; por su sacrificio se convierte en nuestro rescate, y, por la comunión, en nuestro alimento. Este banquete se perpetuará sobre la tierra mientras dure la Iglesia. Es el banquete de los tiempos mesiánicos, el anuncio del festín del cielo, da la vida eterna y prepara al hombre para gustar a Dios.

El ataque de la crítica

Una página tan fundamental en los evangelios no podía pasar inadvertida para los críticos racionalistas del siglo XIX. Efectivamente en ella concentraron todos sus fuegos. ¿Realizó realmente Jesús la doble acción, sobre el pan y el vino, durante su última cena? ¿Se trata de algo realmente histórico o es un añadido tomado de las primitivas liturgias cristianas? ¿Quiso realmente Jesús establecer un rito estable y permanente o se limitó a unos gestos simbólicos de fraternidad y amistad que, luego, fueron ritualizados, institucionalizados, por los cristianos?

El problema era excepcionalmente importante para estos críticos. Porque si Jesús quiso instituir realmente un rito estable, un acto de culto y comunión que perpetuara su sacrificio y su muerte, es que, evidentemente, Jesús quiso también crear una comunidad estable y permanente, organizada según unos ritos y con unos sacerdotes. Este hecho venía a destruir todas las corrientes liberales que reducían la figura de Jesús a la de un lírico predicador de la paternidad divina, que en modo alguno, según estas corrientes, pudo concebir su muerte como un sacrificio de redención de la humanidad. Mucho más destruía aún las corrientes escatologistas, que veían a Jesús como un visionario que imaginaba próximo el fin del mundo. Si hubiera instituido un rito permanente, era claro que no reducía su visión a un anuncio de ese inminente final. Era, pues, necesario para ellos, desmontar esta institución y este sacrificio.

El primer ataque fue para la «ordenación» de los apóstoles. Basándose en que sólo Lucas y Pablo trasmiten las palabras

Haced esto en memoria mía, las descalificaron como un añadido posterior introducido por Pablo y sus discípulos.Pero suprimida, sin otros argumentos, esa frase, pronto vieron que el problema permanecía. Porque los textos seguían hablando de una «nueva alianza», de un cuerpo «dado por vosotros», de una sangre «derramada por muchos». Quedaba intacta la idea de una muerte redentora de Cristo, que era recordada en este sacrificio. Esta vez los textos aparecían también en Mateo y Marcos.

Nuevamente supusieron que esto era un simple añadido posterior, debido al influjo de Pablo. Quedaban, pues, sólo las palabras estrictas referidas al pan y al vino. Bastaba dar a estas palabras un sentido puramente simbólico para reducir la última cena a una comida de amigos.

Pero ahora quedaba en pie un hecho incuestionable: muy pocos años después de la muerte de Cristo, en todo lo ancho de la Iglesia, se creía que esas palabras eran mucho más que simbólicas; se celebraba la eucaristía como una renovación real de la muerte de Cristo; se tenía la certeza de que los apóstoles podían renovar lo que Jesús hizo aquella noche. ¿Cómo se había pasado de la comida supuestamente simbólica de Jesús al rito sacramental que todos los cristianos aceptaban como incuestionable?

Una vez más se cargó todo sobre Pablo. El apóstol habría tomado de algunos de los ritos paganos de la época un culto en forma de banquete y se lo habría atribuido a Cristo. Para justiticar ese salto se inventaron las más disparatadas teorías. Se buscaron semejanzas con los cultos de Isis y Osiris, con los misterios de Eleusis, con los banquetes de Mitra. Pero, la verdad es que los parecidos eran grotescos y las diferencias abismales. Para demostrar algo que se quería demostrar —dice con ironía Ricciotti— se tomaron luciérnagas por faroles y se afirmó que un mosquito es enteramente igual a un águila, dado que ambos tienen alas, vuelan y se nutren de sangre.

Todas estas teorías olvidaban, además, datos fundamentales: ¿Cómo era posible que Pablo, fariseo primero y siempre feroz enemigo de la idolatría y del paganismo, hubiera ido a copiar de los paganos el rito fundamental del cristianismo? Y, sobre todo, ¿cómo era posible que Pablo, vivos aún todos los demás apóstoles, hubiera logrado introducir algo tan fundamental en la Iglesia sin que los demás protestaran? ¿Y cuándo lo hubiera hecho? Sabemos que el año 50 la eucaristía se celebraba ya en numerosas comunidades. Pablo comenzó su predicación en el año 44. ¿En sólo seis años hubiera logrado imponer un rito común, único, fundamental, si éste no hubiera tenido raíces en Cristo?

Evidentemente estamos en el campo de la más aberrante fantasía guiada por prejuicios. Sin argumentos se rechazan los documentosauténticos. Sin argumentos se atribuyen a Pablo unos influjos que son evidentemente imposibles. Sin más razones que el apriorismo, se niega la historia. ¿No sería más lógico creer simplemente en lo que Jesús hizo tal y como todas las fuentes lo certifican?

¿Comulgó Jesús?

Antes de concluir este capítulo quisiera intentar responder a tres preguntas que muy frecuentemente se hacen los cristianos: ¿Se autocomulgó Jesús? ¿Comulgó aquella noche Judas? ¿Y María?

Desgraciadamente a ninguna de las tres nos responden los documentos y tenemos que basarnos en indicios o en razones de simple conveniencia.

Las opiniones se dividen en cuanto a la posibilidad de que Jesús participara en la comunión del pan y del vino. Algunos de los más grandes teólogos (san Juan Crisóstomo, san Jerónimo, san Agustín, santo Tomás) se inclinan a la respuesta afirmativa. Hoy la mayoría de los teólogos opta por la negativa. Por la razón fundamental de que la comunión requiere, cuando menos, dos seres distintos y no hubiera tenido mucho sentido que el propio Jesús recibiera su cuerpo. Esto hubiera aportado elementos de confusión para los apóstoles. Las frases evangélicas, además, inclinan a pensar que Jesús, apenas lo partió, se lo dió directamente a los apóstoles. Muchos autores interpretan, además, que la frase de Jesús: no beberé más el fruto de la vid hasta que lo beba de nuevo en el reino de los cielos, es una especie de explicación o disculpa por no beber él el cáliz eucarístico.

¿Comulgó Judas?

Más difícil es aún responder a la pregunta de si participó Judas en esta primera comunión. También aquí se dividen las opiniones. Los antiguos, sobre todo los padres de la Iglesia, se inclinaban a la respuesta afirmativa; hoy la mayoría de los teólogos y escrituristas prefiere la negativa.

En todo caso hay que empezar por recusar las razones de tipo sentimental. Decir que resultaría indecoroso que, en esta primera eucaristía, Jesús hubiera dado la comunión a un sacrílego, es argumento que nada prueba. Como tampoco prueba nada el contrario de quienes verían en ese sacrilegio una prueba más de la maldad de Judas y de la bondad de Jesús. En el fondo, los padres de la Iglesia se inclinaban a la respuesta afirmativa porque les era muy útil para predicar contra el sacrilegio, en un momento en que el culto eucarístico comenzaba a descender en la piedad de los cristianos.

Habría que atenerse, pues, a las razones documentales. Pero éstas discrepan entre sí. Según la cronología de Mateo y Marcos fue primero la denuncia del traidor y su marcha, y luego la institución de la eucaristía. Pero Lucas comienza por la eucaristía y coloca luego una muy breve alusión al traidor.

¿Cuál de las dos cronologías es la más válida? Ordinariamente Lucas sigue un orden más riguroso. Pero no siempre. Y éste podría ser uno de los casos, ya que lo que trata de subrayar es la institución de la eucaristía, lo que explicaría que la coloque al principio. Además, en este caso parece más lógica, más espontánea, la serie seguida por Mateo y Marcos.

De todos modos, éste es uno de tantos problemas a los que nunca encontraremos respuesta.

¿Comulgó la Virgen?

Una nueva incógnita. El arte de casi todos los siglos ha seguido lo que cuentan los evangelios colocando a Jesús únicamente con sus doce apóstoles en la cena. Pero la piedad de algunos no se resigna a la idea de que María no participase de algún modo de este momento altísimo del amor de Cristo. Por eso, sobre todo en el siglo pasado, se comenzaron a pintar cuadros en los que se veía, al fondo de la escena de la cena, la cocina en la que trabajaba un grupo de mujeres y María entre ellas. Existe, incluso, alguna obra de muy pobre calidad, en la que se ve a la Virgen acercándose a comulgar de manos de su Hijo.

Todo esto tiene más base sentimental y piadosa que científica. Sabemos que María estaba en Jerusalén el viernes santo, pero nada sabemos de dónde pasó la noche del jueves. Los datos bíblicos parecen excluir claramente su presencia del cenáculo. La misma preparación de la cena, encomendada a dos apóstoles, inclina a no suponer la presencia de mujeres en ella.

Teóricamente no puede, sin embargo, excluirse. Las mujeres y los niños estaban obligados también a celebrar la pascua, pero estaba prohibido que se mezclaran con los varones. Debían celebrarlo en habitaciones separadas o, al menos, en corros y mesas distintas, si era en la misma sala.

Pero ningún dato evangélico señala la posibilidad de que en el cenáculo hubiera otras personas aparte de Jesús y sus doce. Mucho más verosímil es pensar que María y las demás piadosas mujeres permanecieran en Betania, con Marta y María.

María, pues, probablemente, conoció lo ocurrido en la noche del jueves por la narración de los apóstoles. Sólo el viernes subiría a primer plano, llamada por Jesús: a la hora del dolor. La eucaristía la conocería más tarde, después de la ascensión de su hijo. Y aquí, sí, aquí no necesitamos imaginación para saber con qué emoción, con qué frecuencia, con qué ternura, recibiría el cuerpo de su hijo, el que ella, antes que nadie primera comulgante de la historia , había llevado en el seno.